席卷全国的雾霾让汽车尾气的颗粒物排放成为公众关注的焦点话题,有数据显示北京市机动车尾气排放占北京市PM2.5排放总量的30%以上。虽然没有有力证据表明这一数据的真实性,但机动车尾气与空气污染之间的联系还是客观存在的。针对发动机的技术方面,业界长期有一种观点认为缸内直喷技术与雾霾之间存在一定的因果关系。

缸内直喷技术不是什么新技术,早在50多年前就已经在发动机中广泛使用。顾名思义,缸内直喷技术就是指通过高压油泵将汽油雾化之后直接喷射进气缸参与燃烧。该技术最早应用于二冲程引擎,但因为这种喷油方式不符合二冲程发动机的处理方式而最终被舍弃。直到1955年奔驰300SL问世,缸内直喷技术才使用于奔驰的M198四冲程发动机中,这也是缸内直喷技术首次应用于量产车中。随后在20世纪最后几年内,三菱、日产、丰田等车企都开发了自己的缸内直喷技术技术发动机。该技术拥有油耗较低、设计简单、成本较低的优点,这也是历史选择缸内直喷技术的原因之一。

不过有利就有弊,随着全球变暖与雾霾问题的层出不穷,汽车尾气排放成为欧盟重点关注对象,缸内直喷技术带来的弊病也随之暴露出来。由于汽油是以雾化形式直接喷入气缸参与燃烧,因此汽油由雾化向汽化转变的过程就更狭窄,而雾化汽油燃烧的一大问题就是会带来更多颗粒物排放的可能。而相比之下进气歧管喷射就很好的规避了这一问题,同样是通过高压油泵将汽油雾化,但并非直接喷射在气缸内,而是喷射在进气歧管内,这样一来雾化汽油就有更多时间与空间进行汽化。

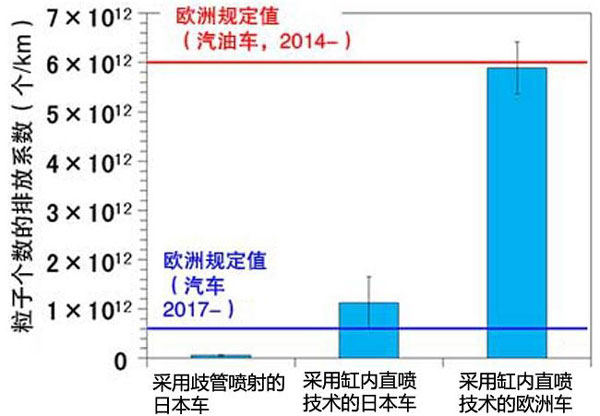

为了证实这个问题,日本环境机构进行了一次专项试验。试验共使用三辆汽车,一辆是2011年使用缸内直喷技术发动机的日系车,一辆是2007年使用进气歧管喷射的同款日系车,另一辆则是2011年使用缸内直喷技术发动机的欧系车。试验采用日本JC08模式为基准测试三款车辆的尾气排放水平,包括微粒个数与微粒直径分布等数据。

从图中可以看到,使用缸内直喷技术发动机的日系车的排放水平是使用进气歧管喷射技术的10倍左右,而使用缸内直喷技术发动机的欧系车的排放水平是同技术日系车的5倍左右。这似乎能够说明缸内直喷技术在尾气排放方面的劣势。不过这次试验并没有公布使用的具体车型,也没有公布相应的发动机型号,因此这次试验所得数据的信服力并不是很高。

缸内直喷技术造成的颗粒物排放增多是业内比较认可的,这是这一技术的弊病。但缸内直喷技术所带来的“稀薄燃烧效果”能够提高燃油效率,并节省燃油;进气歧管喷射虽然在燃油效率上稍低一些,但带来的环保效果在雾霾日益严重的今天也有很高的社会价值与环保价值。因此我们也能在市面上看到很多采用混合喷射的车型,缸内直喷+进气歧管喷射既能带来较高的燃油效率、保证性能,也能尽可能的降低油耗、减少颗粒物排放。不过话说回来,不管是缸内直喷技术还是混合喷射技术,汽车只要使用化石燃料就势必会带来污染物的排放,但造成雾霾的根本原因还是能源结构与工业污染问题,使用化石燃料发电、工业废气未经处理直接排入大气,这才是雾霾的元凶。